牟岐・五剣山に登りました(阿南S氏からの投稿・山行記)

海部郡牟岐町で、さる2016年2月7日の日曜日、「鬼ケ岩屋山頂・五剣山頂を巡る」

というイベントがありました。

主 催:牟岐町地域活性化センター

ガイド:「牟岐町観光ガイド会」ボランティアの方がしてくれました

美しい棚田、清流の滝。

海底から隆起しジオパークそのものの巨石群、化石漣痕。

伝説に彩られた史跡、一時代を築いた「炭焼き窯」の跡、生物をはぐくむ奥深い雑木林、巨木たち、一本桜。

そして太平洋を見下ろす幾つもの展望場所、絶景の数々・・・。

参加した阿南のSさんが山行記録と写真を投稿してくれました。

五つの峰が連なる「五剣山」遠望

鬼ケ岩屋から五剣山頂を望む せり割り岩

牟岐港と出羽島を望む 道はきれいに整備されています。

この日はちょうど天気も良く、大勢の参加者と一緒にワイワイと楽しいひと時を過ごしました、ということです。

少し勾配の急なところもありますが、眼下には美しい太平洋や牟岐の町並みが望め、地元の方が綺麗に整備してくれている快適なコースなので、どうぞ皆さんもお出かけください、とのことでした。

<以下はSさんが投稿してくれた五剣山・山行の記録です。是非ご一読ください。>

海部郡・牟岐町地域活性化センターの主催で、「五剣山頂・鬼ケ岩屋に行こう」というイベントへのお誘いが徳島新聞に載っていたので、友人たち6人で申し込んだ。みんな阿南の住人たちだ。

出発の日の2016年2月7日(日)、朝5時に起きる。布団から外に出るのが寒くて5分くらいもぞもぞしていたが、思い切ってエエイッと声を出しながら布団を出た。

夕べは8時に布団に入った。そうしないと朝早く起きる自信がなかったからだ。

子供のころから遠足の前の日は夜中に何度も目が覚めたり、齢を重ねた今はその上に、トイレに起きたりするので、その分を差し引いて睡眠時間を確保しようとなると、こうしてかなり早くから布団に入ることになる。

6時20分、1番目の友人を車で拾う。

2人目は6時45分、家の前に出ていた友人を車の中に引っ張り込んだら、すぐにいびきをかいて寝始めた。

3人目から5人目までは美波のコンビニで落ち合って一緒に弁当を買い込み、予定よりずいぶん早い7時40分には集合場所の「鬼ケ岩屋温泉」駐車場に着いた。

この温泉は数年前から営業を停止したままとのことで、残念ながらそのたたずまいが少し荒れ始めているように見えた。

この五剣山周辺には色々な伝説が残っていて、非常に興味深いのです。

人をさらって食べるという巨大な「ひひ猿」退治に土佐からやってきた侍の兄弟の伝説、その兄の方の妻が安否を心配して訪ねてきたところが、鬼を退治したあと兄弟二人とも死んでしまったことを聞いて絶望し「くろん淵」という深い淵に身を投げてあとを追ったとのこと、その女性の名は「玉姫」。村の人たちは感謝をこめて兄弟を祀る「高知神社」、玉姫を祀る「玉姫神社」をたてて毎年御霊を慰めるお祭りをしているとのこと。

ついでに言えば、村人たちは山王神社という「人食いひひ猿」を祀る祠もたてたそうです。 やさしいですねえ。

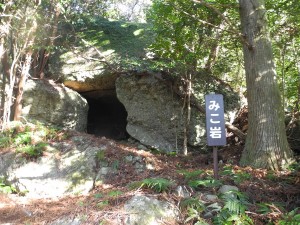

ほかにも、せり割り岩、鬼のまな板、巫女岩、ニクの滝、いくつもの炭窯跡・・・など見所が盛りだくさんなので、とても楽しみにしてやってきました。

「牟岐町観光ガイド会」ボランティアの方の指導で準備体操のあと、8時30分頃に出発。私たちは「第一班」に振り分けられたので先頭でスタートしました。

一班というのは町外のメンバーだけを集めたとのこと。それというのも、遠くからはるばる来たのだから「山登り」のベテランだろうとの読みがあったようで、そのため案内してくださるのは「超健脚」の方で、確か「満石」(みついし)さんという方が選ばれてついてくださったのでした。

出発地点に集合する赤、白、黄色・・・・黒・・・の山衣装。さあ、行くぞとワクワクする光景です。

さしずめ福井・牟岐町長(上右の写真・右端)が鬼退治の隊長でしょうか(笑)

スタートしたすぐのところで満石さんが、「このお地蔵さんが牟岐で一番古いお地蔵さんです」といって指差した道の山際のところに、さほど大きくないお地蔵さんがチョコンという感じで立っていました。でも、これがとっても穏やかであたたかく、しかも奥深い品を漂わせたお顔で、私が今まで生きてきて、これほどまでに心が洗い清められるようなお顔にあったのは初めてでした。このお地蔵さんにお会いしただけで、もう、今回のイベントに参加した満足度は充分クリアした、帰ろかな、と心底思ったほどでした。

写真ではその品格まで伝わらないと思うので、あえて掲載しません。お会いしたい方は、どうぞ鬼ケ岩屋温泉の駐車場から五剣山への登り口すぐのところへ「牟岐で一番古いお地蔵さんはどちらにおいでですか?」といって尋ねてみてください。

さて、しばらく歩いていると雪が舞い始めました。でも小さな「あられ」のようでもあり、さほど気にならなくて、むしろ清々しく感じたのでした。

道が緩やかな登り道になってしばらく進んだあたりで満石さんが、山の斜面の岩が露出しているところを指さし、「皆さん、この大きな岩には、ご覧のとおり丸い石ころがいくつも混じっていますが、これは川の石でしょうが、海の石でしようか、どうぞお答えください!」というクエッションを出してきました。エエッ、今日はウォーク・オブ・クイズラリーなんですか、と思いましたが、隣にいた友人が「川の石です」と元気に期待通りの答を発し、満石さんがニヤリと笑って、「残念でした、これは海にあった石なんです。海の底にあった丸い石が土と一緒に堆積して固まって岩になって、陸上に隆起したものなんです」という風なことをおっしゃると「エエーーーそうなんですか」と、お決まりのやり取りになって一件落着(笑)。

これがいわゆる世にいう「礫岩」(れきがん)というやつなのでしょうか。

「この岩は海の底から上がってきたものです」 こんな小さな礫岩の塊も。

やがて道は時々急な角度が続いたりする本格的な登り道になり、皆さん、無口になったかと思うと、「呼吸大丈夫ですか?」、と心配になるような荒い息遣いがあちこちから聞こえてまいりました。

「鬼のまな板」という名前の大きな岩が谷川の上にありました。鬼がまな板代わりに使った岩だとのことで、調理する肉から出た血がすぐ下の谷川に滴ったといいます。「鬼のまな板」・・・いいですねえ、この響き・・・。

鬼というのは「桃太郎」だけでなく、勧善懲悪のお話のなかで『完全な悪もの』を演じる愛すべき登場人物です。怖くもあり、私たち年配の者にとってはなぜか懐かしいキャラクターです。

いたるところに巨岩が現れるので海の底っぽいなあ、という雰囲気が漂います。

どう見ても人為的なドルメンではないか、と友人もびっくりした「巫女岩」の前でガイドの方から説明を受けているとき、またまた小雪が舞いはじめました。でもよけいに楽しくなってきました(笑)。

春には落ち椿が敷き詰められたような道になるそうです。

「一服して太平洋を見下ろす」の図 遠くに室戸岬が見えているらしいです

鬼ケ岩屋に登りましょう 岩の上は北風が強くて飛ばされそうでした

五剣山頂上が目の前に・・・ 眼下には牟岐港と出羽島と

五剣山初登頂です 帰路は楽チン

鬼ケ岩屋を過ぎ、尾根伝いに五剣山頂を目指しますが、文字通り五つの峰があるので、下ったり登ったりのわりとハードな道のりです。でも、この強と弱の繰り返しが山行の醍醐味なのです。

ガイドの満石さんは信じられないような健脚マンで、涼しい顔をして先頭を行くのですが、若い私たちの方がけっこう青息吐息でした。

頂上に着いたらおいしい昼弁当が食えるぞ、ということだけを唯一のご褒美と思って、頂上目指し、右足と左足を互い違いに前へ後ろへと動かしてどうにか少しずつ進んでいくのでした。

頂上に着くとみんな一様にはしゃぎまわり、その達成感に浸りました。

太平洋の水平線と青空が溶け合って美しく輝いている眼下の風景は、スゴイ、スゴイ、という感嘆の声しか出てきません。

山登りはこの時が一番気持ちいいひと時です。

さあ、いよいよ待ちに待ったお弁当のお時間、切り株や草の上などに思い思いに腰を下ろしてパクパクと食べるのですが、自然の真ん中で食べれば、もう何を食べてもおいしいのです。ご存知でしたか、不思議なことに、何を食べてもおいしいんです!

さて、帰路の下り坂は適度に楽チンでした。

途中、椎の木の巨木や、その昔、備長炭をやいて大いに栄えていたという炭焼き窯の跡が残る雑木林があって、なんといっても放置竹林どころか、竹林そのものがまったくないので「この山はいつか竹林に覆い尽くされるのではないか」という、将来への不安が全くゼロ、という風景が素晴らしかったです。

途中の昼食時間も入れて全部で5時間30分くらいかかりました。

次々に違った風景が現れて楽しませてくれたり癒してくれる、すばらしい道です。

皆さんもぜひ一度行ってみてください。